![]()

2011.12.13

洪水の難を逃れるためにはじまった藍栽培

昔、吉野川流域に住む人々は常に洪水の危険にさらされて来た。年間2200ミリというから全国屈指の降水量だ。この大量に降る雨が毎年洪水をひきおこしてきた。だから、この流域では米作りをあきらめざるを得なかったのだが、神様は人々に藍を授けてくださった。藍の栽培は秋の洪水シーズンに入る前に収穫出来るので被害を免れる。それと栄養分豊かな源流部の土が洪水によって大量に運ばれ、藍の畑に流れ込み蓄積し、その客土(きゃくど)と呼ばれる肥沃な土が豊かな大地へと育て上げるのだ。だから質のいい藍を作れたのである。

吉野川流域で藍が栽培され始めたのは平安時代からと言われているが、江戸時代初期には阿波の特産物として全国に知れ渡り、寛永12(1800)年には日本全国で最大の生産量だったそうだ。

阿波藍がこのように隆盛を誇ったのは、当時としては他にかなうもののない品質の高さによる。鮮やかさ、美しい染め上がりの濃淡、全てが他の追従を許さなかったという。だから人気も高く、高額で取引されたのである。

ふたたび注目を集める天然の阿波藍染め

そんな当時の面影を残しているのが、かつての藍商を中心とした商人の町、美馬市の脇町だ。隣家と接する2階部分に「うだつ」という火よけ壁を持つ家が多い、日本でも珍しい古い町並みである。そんな商家の裏手に回ると、高い石積みの壁でしっかり洪水対策が施されている。それでも想定外の洪水に備えて脱出用の船を屋根裏や納屋に保管しておく家もあった。

日本における藍栽培の最盛期は、明治10年から35年頃までで、その中で天然の阿波藍は常に市場出荷量の過半数を占めていた。しかし昭和20年頃からインド藍やインディゴ(人造藍)などの化学染料に押されて生産量は落ち込んでいった。

その阿波藍の風合いや色の美しさが近年、静かなブームをよんでいて、藍染め師が構える工房も注目をあびている。藍住町歴史館「藍の館」では藍染めを学ぶ事や体験も出来るので訪れる人が絶えない。ちょうど僕が立ち寄った時、中国からの観光客が楽しそうにハンカチ染めを体験していた。

吉野川の清流と職人の知恵の結晶

徳島市内にはいくつかの工房がある。そのひとつ「古庄藍染處」にお邪魔して取材させていただいた。ここではプロの職人が作業している現場を見学することができる。藍染めの技術を後世に伝えて行きたいという思いから、毎春だいたい3月の上旬の大安の日に専門の農家が種まきをし、苗作りから始まる。藍の葉を乾燥し、発酵させたものを「スクモ」とよぶが、これを種まきから300日かけて作り、木の灰汁、石灰、ふすま(小麦の殻)と共にカメにいれて撹拌すると赤紫の液体になる。この液体が藍染めの原料だ。この技術を先代から受け継いだ、六代目染め職人の古庄紀治(ふるしょう・としはる)さんが藍染めをはじめたとき、絹は染められないと言われていた。しかし、アルカリに木炭を使う事で灰汁のアルカリ度を抑えた"天然灰汁発酵建て"という方法をみつけ、酸性の絹の藍染めを成功させたのだ。「藍染めはムラ無く、予定していた色に近づけることが大切なんです。だから何度も繰り返して行う染めと洗いが命。だから大量の水が必要なのです」と古庄さん。藍染めは手作業なので、仕上げのイメージにどれだけ近い色に仕上げられるかは経験がものをいう。古庄さんは吉野川の伏流水を使用している。伏流水は四季を通じて温度に変化がないのだ。だから優れたレベルを保つ事ができる。阿波藍の青さは吉野川の澄んだ水があればこそなのである。

左から

左から

○葉藍を発酵させた後乾燥させたのが「スクモ」。スクモは俵に入れて保管する。

○「古庄藍染處」の注染染めの型紙。

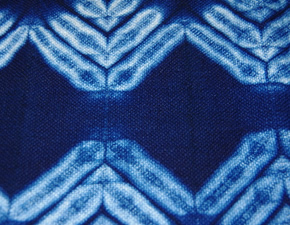

○絞り染め。空気にさらしても酸化しないようにつまんで縛る。つまんだ部分だけが染まらずに白く残り、模様となる。