![]()

2009.11.13

遣唐使船の最後の寄港地

長崎から小さな飛行機に乗って30分。五島・福江空港に着く。五島は大小140あまりの島々からできているが、そのうち福江島が最も大きい。

かつて遣唐使の時代、唐への最後の寄港地が五島だった。空海や最澄もここから旅立っていったわけだ。時代が下ると、倭寇のリーダーだった王直という人も五島に本拠を置いた。五島は海の交通の要の地であり、また魚影も濃く、昔から漁業が盛んだった。

五島と長崎との距離は約100キロ。済州島との距離は200キロ。対馬暖流に洗われる島々は日本と大陸の結節点に位置している。

夫が潜り、妻が舵とる夫婦船(めおとぶね)

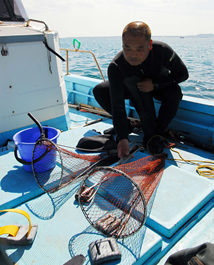

福江島の漁師・廣山國隆(ひろやま・くにたか)さん(57歳)は、素潜りでイセエビを獲る。船長は妻の久美子さん(55歳)。夫が潜り、妻が舵とる夫婦船である。

國隆さんは、系図でわかるだけでも漁師4代目。島の南東部・小泊(こどまり)の港をベースに毎日、夫婦で船を出している。

「先祖は家船(えぶね)に乗って、天草から五島に渡ってきたと聞いとりますばい」

ふんわり優しい声で言う。

家船というのは、漁をしながら浦々を渡って暮らす船のこと。かつて西九州や瀬戸内の海を家族全員が船に乗って移動した。

ヘルニアになったことではじめた素潜り漁

國隆さんは中学を卒業後、漁師になった。はじめの6年間はカジキの突きん棒漁をした。北海道の沖合まで出かけ、舳先(へさき)に立ってカジキに銛(もり)を打ち込んでいたそうだ。

その後、定置網(3カ統)と潜り漁に。定置網ではミズイカ(アオリイカ)の漁獲が多く、景気も良かったという。

「ミズイカだけで多いときには一日200キロ入りよったです。その頃はキロ1600円くらい。カンパチの稚魚もいっぱい獲れてね。当時は養殖業者がそれを買いに来よって、一カ月200万円にもなりました」

ところが、42歳のとき、仕事中にしたたか腰を打ち付け、疲労やストレスも重なって、椎間板ヘルニアになってしまった。

「脚が痺れるし、痛うて痛うて仕事にならんとですよ」

手術をしなければ治らないひどいヘルニアだった。ぼくもちょうど同じ年頃にヘルニアになり、やはり手術をした。國隆さんのそのときの心境はよくわかる。ちょっと手違いがあれば、半身不随になるといわれる怖い手術だった。しかし、この痛みをどうにかしてほしいと、手術に一縷(いちる)の望みを託した。

「一か八かの気持ちでしたばい」

幸い手術は成功。その年いっぱいは静養し、定置網の仕事はきっぱりとやめた。そして、素潜り漁と加工(獲った魚の刺身やすり身、開きを作り、個人宅に販売する)に転向した。

「病院の先生が『腰に負担がかからんから、泳ぎの仕事が良い』と言ってくれたです」

そして、妻の久美子さんとの夫婦船がはじまった。

生きたタコでエビを獲る、五島で唯一の漁師

港を出て500メートル。5分ほどでイセエビの漁場に着いた。水深6~7メートルの岩場に、久美子さんが錨(いかり)を投げた。波はない。水は昨日の雨で少し濁っている。

國隆さんのイセエビ・ポイントは何十とあり、それぞれ名前をつけているそうだ。

「良い所は一回獲っても必ずその10日後くらいにまた何匹か獲れますもんね。エビは棲みやすか所わかってるんですね」

波の荒い岩場や隠れ家のたくさんある場所が良い。そういう所はエビ自身も餌を獲るのに苦労しないという。

「イセエビは夜行性ですもんね。夜、ベラやアジなどの小魚が眠っているときに、捕まえて食べるとです。サンカクミナ(巻き貝)なんか殻ごと食べよりますよ」

島のほとんどの漁師は刺し網でイセエビを獲っているが、國隆さんは生きたタコでエビを脅し獲る唯一の人だ。

「エビはタコが天敵ですばい。岩陰におってタコが見えんでも、タコの近づく気配で、ピョーンって穴から飛び出す。右手に棹をもって、その先に縛りつけたタコで脅しながら、左手に網袋をもって、予想しておいた所にヒョイと差し出して絡めとるんです」

エビは死にかけたタコにはまるで動じない。だから漁の前日には生きたタコを必ず捕まえて用意しておくという。

「仕事を終えると、タコはふらふら。夜は酒の肴になりよります(笑)」

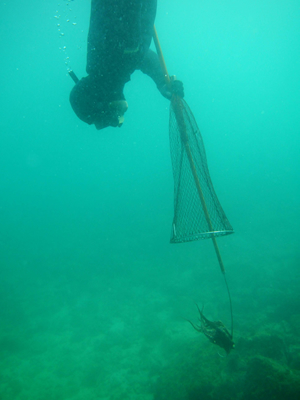

シュノーケルをつけた國隆さんは、海に飛び込むと、一直線に海底に向かった。その姿は陽の光を背負った一匹の黒い魚だ。無駄のない動きが美しい。

しばらくすると、少し離れた海上にプカッと顔を出し、船に向かってサインを送る。と、久美子さんはすぐさまエンジンをかけ、船がしずしずと動き出す。その間、言葉はない。

再び投錨すると、久美子さんはタコを銛に縛りはじめた。が、タコはなかなかいうことをきかず、ぬらぬら動きながらも久美子さんの手に吸盤で引っ付いている。

「海ん中で逃げられたら困るけん。しっかり縛っとかんとね」言いつつタコを結わ終え、銛と網袋を國隆さんにサッと手渡す。

受け取った國隆さんは音もなく水中に姿を消す。抜けるような青空を映した海がきらりと光った。

夫婦船は喧嘩せんと続かんよ

「最初は一番下の息子(29歳)がお腹ん中におっときに定置網ばしよったけん。30年ほどかね、夫婦船は」

その後、素潜り漁に一緒に出たのだという。

「私はもともと魚さわるの嫌やったとやけん。泳ぎもできんのにね(笑)。うちの実家の親が『よう、船に乗っていくとね』て驚いてた。周りの人らは、私が船に乗っとったら『女ば船に乗せて行く』と笑いよったよ。でも、今は魚の量もないし、人件費ば払うとが大変になってきて、みんなわかってきたんやなかと?この辺りでも夫婦船がいくつか出てきたけん」

素潜り漁ではイシダイやクエを突くことが多い。イセエビ漁の期間は8月20日から翌年5月20日までだ。

「漁は遠い所で大瀬崎の灯台まで行く。水深も普通は14~5メートル。深い所で20メートル。うちのは1分40秒は潜っとるけん。今年一番大きかったクエは23キロやったね」

空には刷毛で描いたような絹雲が幾筋も浮かんでいる。静かな海面を大きなギンヤンマがゆっくりと渡っていく。

國隆さんが潜っているときは何を考えているんですか?

久美子さんは「ん?」という顔で一瞬考え、「魚いっぱい獲ってこいって。魚おらんなら、はよ上がって場所ば変えれって」

そう言ってクッと笑った。

「一度潜ると、なかなか上がらんやもんね」

言葉なしでわかりあえるんですか?

「身振りでわかる。ヘンに言うたら怒られるもん、黙っとる。怒るために私ば連れてきちょる(笑)。とくに獲れんときは船のつけ方ひとつでも、もう、うるさか、うるさか。しょっちゅう言い合いばしよる。ばってん、夫婦船は喧嘩せんと続かんよ。言いたかことはちゃんと言わんばねー」

カラカラと笑いながら、光を撥ねる海を見つめた。

タコから逃れようと後ろ向きに網に飛びこむイセエビ

潜ってから10分も経たないうちに、大きなイセエビが一匹網袋に絡めとられるようにして上がった。続いて、また1匹。また1匹……次々と上がり、こんどは4匹が袋一杯に入ってきた。

「なかなか4匹いっぺんには上がらんよ」

網が上がる度にエビを船の水槽に入れながら、久美子さんも驚いている。

水中のイセエビは一体どんな状態なんだろう?その姿を見ようと、潜ってみた。

國隆さんはタコを結わえた棒を、イセエビの潜む岩陰の要所要所に必要最低限の動きでもっていく。と、タコを怖れたエビは、「た、た、たいへんだ!」と、後ろ向きに尻尾の方から跳ねるようにして網に飛び込んでくる。そのスピードはまさに目にも止まらぬ速さだ。ものすごい瞬発力。筋肉の力は相当のものだろう。そして、飛び出してきたイセエビを過たず、的確に網に収める國隆さんの予測も素晴らしい。まるでエビ自身がそこに入るのを最初から決めていたかのように見える。

結局、2時間半の間に、23匹のイセエビを獲り、最大1キロが1匹。800グラムが5匹。その他のほとんどは500グラム・クラスだった。今までにこんなに大きなイセエビをこれほど大量に見たことはない。しかもたったこれだけの時間で獲れたのだ――。

「五島の海の豊かさを思い知ったか」と46個の目でイセエビに睨みつけられた。

タコの置き方一つでイセエビをコントロールしよるんです

「何といっても、イセエビとの駆け引きが面白いけん」帰りの船で國隆さんが言う。

「タコをどこに持っていけば、穴の外に出るとか ―。やり方が悪いと、逆に中に入ってしまうですもんね。タコの置き方一つでイセエビをコントロールしよるんです。網袋をスッと出すのもタイミングがあってね。袋をエビの方にあまり早くに持っていくと、ピョンピョンとエビが逃げるから、獲りきれん。イセエビは泳いだら結構速いですもんね。ですから遠い所から、だんだん近づいて…それから…パッと獲る。その間合いが大事ですたい」

舵をとりながら久美子さんが國隆さんに向かって言う。

「今日はよかったねえ。大漁だし、お酒一緒に飲める友だちもできたしねえ。うちの人は夕方になったら友だち探してウロウロ、ウロウロしとるんよお(笑)」

國隆さんはちょっとバツが悪そうな顔をして遠くを見る。風が心地いい。

灯台を回ったあたりで、夫婦船の良さって何ですか、と國隆さんに訊いてみた。

「うーん…(女房は)使いやすかじゃ。おこったり、なんだり(笑)他人はおこれんし…」

「ほらね。わたしと同じこと言ってる」

久美子さんがくすくす笑う。

「やっぱり家船の血じゃろう、家族で働くんは」

國隆さんが、こんどはきっぱりと言った。

※偕老同穴(かいろうどうけつ):生きては共に老い、死しては同じ穴に葬られる意で、夫婦が仲むつまじく連れ添うこと。(広辞苑から)

偕老に海老(カイロウ)を掛けることがある。